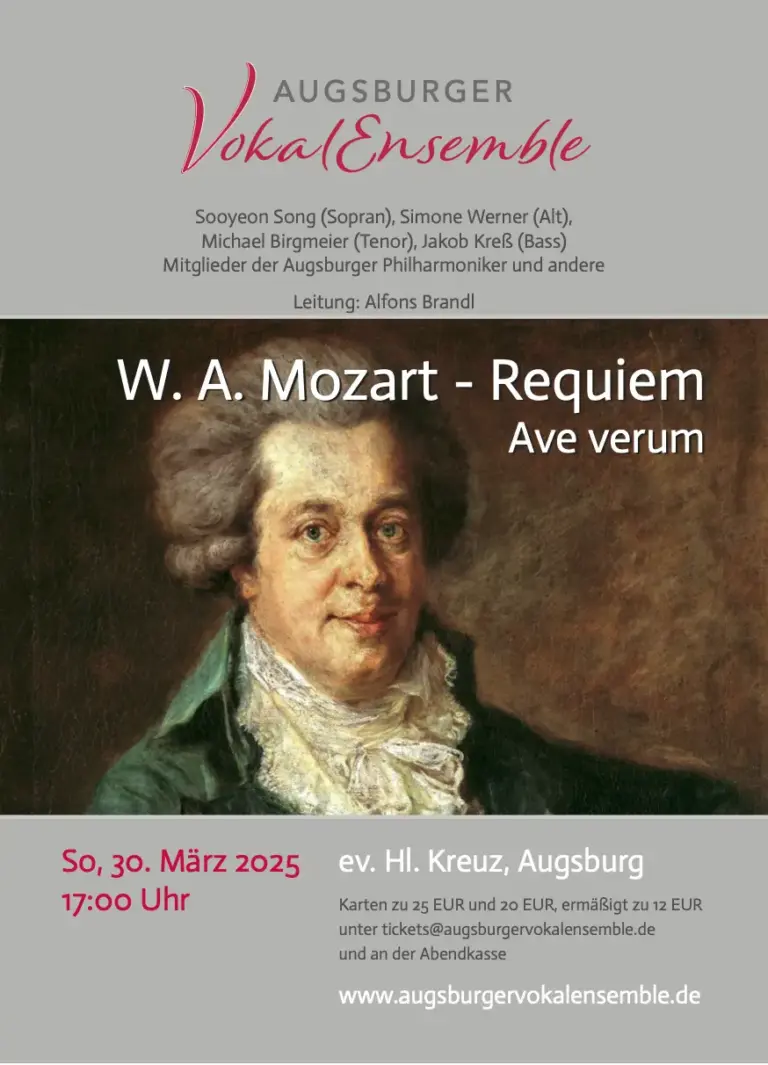

Sonntag, 30. März 2025

17.00 Uhr, Ev. Heilig Kreuz, Augsburg

Mozart Requiem

Ave verum

Augsburger Vokalensemble

Leitung: Alfons Brandl

Sooyeon Song (Sopran)

Simone Werner (Alt)

Michael Birgmeier (Tenor)

Jakob Kreß (Baß)

Mitglieder der Augsburger Philharmoniker und andere

Das Requiem in d-Moll (KV 626) ist eine der berühmtesten Vertonungen des Textes der Totenmesse, nicht zuletzt auch wegen seiner sagenumwobenen Entstehungsgeschichte. Es entstand in Mozarts letzten Lebensmonaten und blieb aufgrund seines frühen Dahinscheidens am 5. Dezember 1791 unvollendet. Mozart war ein überaus erfolgreicher Opernkomponist, was auch die Fertigstellung zweier herausragender Opern („Clemenza di Tito“ und „Die Zauberflöte“ im Spätsommer 1791) bestätigt, hatte sich aber zu dieser Zeit für eine Kapellmeisterstelle an der katholischen Hauptkirche Wiens, dem Stephansdom, beworben. Seine erneute Hinwendung zur katholischen Kirchenmusik beschäftigte ihn schon das ganze Jahr und er formte einen neuen klangvollen und klaren Chorsatz, wie man ihn z.B. auch im „Ave verum“ (KV 618) hören kann. Die Requiem-Komposition hatte einen adeligen Auftraggeber, den Grafen von Walsegg, der Mozart durch einen Boten seinen Wunsch nach der Komposition einer lateinischen Totenmesse überbringen ließ. Dies geschah durchaus in der Absicht, dass Walsegg später die Komposition Mozarts als seine eigene ausgeben wollte. Mozart machte sich zwischen der Probenarbeit an den beiden Opern (La clemenza di Tito in Prag im August/September, darauf die Zauberflöte an Schickaneders Theater) mit Feuereifer an die Partitur des Requiems. Als musikalisches Vorbild für das Werk mag Michael Haydns Requiem in c-Moll gelten, das Mozart als Fünfzehnjähriger in Salzburg musiziert hatte. Weitere musikalische Anklänge z.B. für den Introitus findet man in Händels „Funeral Music for Queen Caroline“ aus dem Jahr 1737, die Mozart durch seine Bekanntschaft mit Gottfried van Swieten durchaus gekannt haben könnte.

Während des Kompositionsprozesses erkrankte Mozart schwer und so stellte er lediglich den Introitus vollständig fertig. Das Kyrie und die Sequenz ist uns in den Vokalstimmen überliefert, die den Kern der Komposition bilden und in der Andeutung der Instrumentalstimmen in Motiven und Besetzung. Das „Lacrimosa“, der letzte Satz der Sequenz, bricht nach acht Takten ab und blieb unvollständig. Ob Mozart noch eine Amen-Fuge geplant hatte, bleibt ein Streitpunkt der Wissenschaft.

Mozarts Witwe, Constanze, beauftragte nach Mozarts Ableben seinen Schüler Joseph Eybler mit der Vollendung des Werkes nach den vielen weiteren Skizzen, die Mozart bis zum Tag vor seinem Tod verfertigt hatte. Dieser scheiterte aber an der großen Aufgabe, das Offertorium und das Sanctus, sowie das Agnus Dei im Geiste des Genies nachzuschaffen. Weil Constanze aber unbedingt das hohe Honorar des Auftraggebers Graf von Walsegg erhalten wollte, machte sich dann auf ihre Bitte ein weiterer Schüler Mozarts, Franz-Xaver Süßmayr, an die Vervollständigung des Werkes. Dieser verfertigte die weiteren Teile und wiederholte, durchaus im Gebrauch der Zeit, in der Communio die Musik des Introitus und des Kyries. Wie viele musikalische Gedanken Mozarts, der noch auf dem Totenbett mit seinen nächsten Freunden und Bekannten Teile aus dem Requiem gesungen hatte, bei Süßmayr Verwendung finden, ist nicht endgültig zu klären. Die musikalische Praxis jedoch adelte Süßmayrs Arbeit, trotz einiger satztechnische Fehler, dadurch, dass Mozarts Werk im Gegensatz zu seiner c-Moll Messe, praktisch nie als Fragment aufgeführt wurde, sondern meist in der von seinem Schüler erstellten Gesamtform.

Dass Mozart von dem geheimnisvollen Boten im Auftrag des Hofkapellmeisters Antonio Salieri vergiftet worden sei, was im Zusammenhang mit der Requiem-Komposition immer wieder kolportiert wurde, gehört wohl ins Reich der Mythen.

Im 20. und beginnenden 21. Jahrhunderten wurden dann mehrere weitere Versuche unternommen, das Requiem zu vollenden, so von Franz Beyer (1971), von Robert D. Levine (1991) und Michael Ostrzyga (2017). Noch immer aber ist die Fassung von Süßmayr trotz offenkundiger handwerklicher Fehler, die meistgespielte und heute erklingende.

Die Textgestalt des Librettos entspricht der zur Zeit Mozarts gebräuchlichen Form, so wie sie schon M. Haydn in seinem Requiem verwendete (ohne Graduale und Tractus).

Wie meist in Aufführungen des Augsburger Vokalensembles, wird dem Klanggewand der Entstehungszeit nachgespürt. Dies geschieht durch die von Mozart gewollte colla-parte-Verwendung engmensurierter Posaunen wie auch durch den Einsatz von Naturtrompeten, die in der ihnen von Mozart zugewiesenen eher tiefen Lage wesentlich intensiver klingen als moderne Trompeten. Die zur Mozartzeit modernen Bassetthörner (Tenorklarinetten) bereichern mit ihrer dunklen Klangfarbe das eher klein besetzte Orchester.

Karten zu 25 EUR und 20 EUR (ermäßigt 12 EUR für Studierende, Schüler*innen und Schwerbehinderte) gibt es unter tickets@augsburgervokalensemble.de und an der Abendkasse.

Nachlese

Was war das für ein schöner Konzertabend am Sonntag, 30. März mit Mozarts Requiem in der ev. Hl. Kreuzkirche! Ein volles Haus, ein wunderbares, hochprofessionelles Orchester aus Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker und Gästen, ein ausgewogenes und klangschönes Solistenquartett und ein strahlkräftiger und ausgesprochen homogener Chor.

Die inspirierende Atmosphäre in der Kirche regte unseren Chor zu höchster Präzision und innerlich empfundener Interpretation an. Das Solistenquartett mit Sooyeon Song, Sopran, Simone Werner, Alt, Michael Birgmeier, Tenor und Jakob Kreß, Bass überzeugte mit schönen Stimmen und hoher Ensemblequalität.

Mit Mozarts „Ave verum“ vor dem Requiem ließ der Chor die Zuhörer schon aufhorchen. Ausgehörte Harmonien und gut abgestimmte Vokale garantierten ein echtes Klangerlebnis.

Wucht, Innigkeit und große Textverständlichkeit seitens des Chores prägten die Aufführung des Requiems. Farbige Kontraste und dynamische Differenziertheit etwa im „Lacrimosa“ oder im „Confutatis“ beeindruckten das Publikum. Am Ende großer und anhaltender Applaus für alle Ausführenden.